Bolivia es un país definido por ausencias y presencias. Carece de salida al mar desde 1883, cuando perdió su litoral frente a Chile en la Guerra del Pacífico, pero posee una diversidad cultural tan vasta que parece contener múltiples naciones dentro de sus fronteras. Enclavada en el corazón de Sudamérica, Bolivia limita con cinco países —Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú— y esa posición mediterránea ha marcado profundamente su historia, su economía y, sobre todo, su identidad nacional.

Más allá de las fronteras geográficas trazadas en mapas, existen en Bolivia fronteras simbólicas igualmente determinantes: divisiones étnicas, lingüísticas, de clase y generacionales que fragmentan y a la vez enriquecen la experiencia de ser boliviano. En esta entrevista exploramos esas «identidades fronterizas» —las experiencias de quienes viven entre mundos, entre territorios, entre culturas— tomando como hilo conductor la novela Seúl, São Paulo (2019).

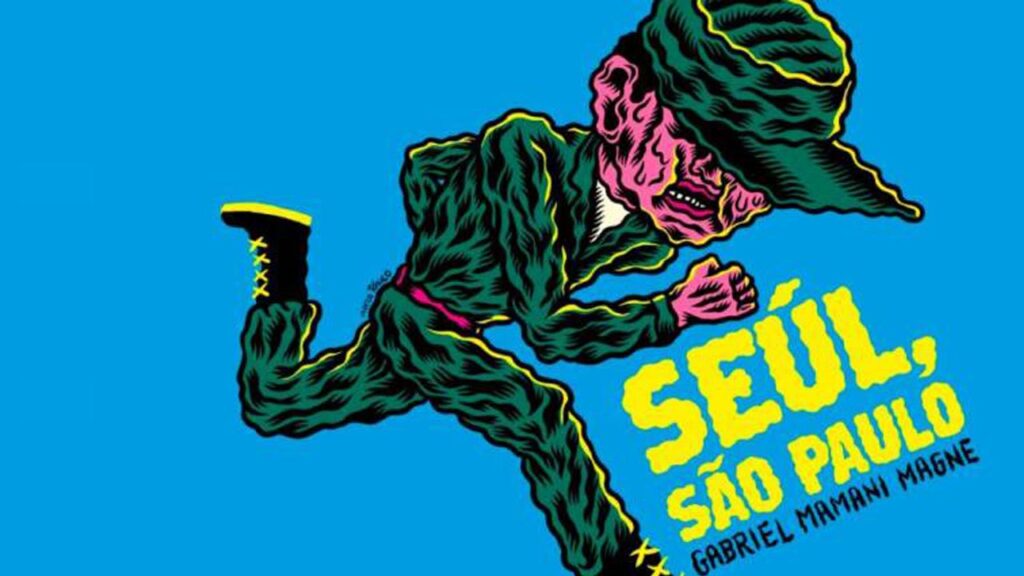

Para conversar sobre estos temas nos encontramos con su autor, Gabriel Mamani Magne, en una cafetería de Cochabamba. Entre el murmullo constante de otras conversaciones, el tintineo de tazas y varios cafés de por medio, charlamos sobre cómo estas identidades fronterizas atraviesan no solo Seúl, São Paulo, sino todo su cuerpo de obra literario.

Maquinaciones sobre la frontera

—Lo primero que te quería preguntar es si tienes, con tus estudios académicos, algún concepto sobre la categoría de frontera —le planteé.

Gabriel se acomodó en su silla y tomó un sorbo de café antes de responder.

—Sí, justamente ahora estoy haciendo un doctorado en letras y lingüística, estoy acabando, y mi tema de investigación es la literatura de migración, entonces ahí trabajo mucho con la idea de frontera. Históricamente, la frontera fue para delimitar una región. Era más que nada una protección contra lo desconocido. En los reinos antiguos se creía que lo que pasaba más allá de la frontera era territorio mágico, territorio incluso bárbaro. Entonces la idea de frontera siempre albergó un espíritu de diferenciación. Pero no cualquier diferenciación, una diferenciación muy marcada, en la que la otredad, los que estaban del otro lado de la frontera, no eran solamente diferentes a los de acá, eran extremadamente diferentes. Al punto de que la noción de civilización siempre se le atribuyó a «nosotros», y la de barbarie, a los del otro lado.

Hizo una pausa mientras alguien en la mesa de al lado pedía un café con voz alta.

—Al mismo tiempo, las fronteras siempre han funcionado para crear un sentido de unidad, para hablar de un nosotros. Solo puede haber un nosotros cuando hay unos otros, ¿entiendes? Unos diferentes. Entonces, esa construcción de la frontera tuvo también una vocación de cohesión para el grupo que creaba la frontera. También está muy vinculada a la cuestión de la propiedad privada, ¿no? De marcar como que esto es mío, me otorga derechos sobre ese lugar, esa región, y hace que cualquier persona de afuera que intente entrar, invadir o lo que sea, pues sea castigada.

Se detuvo para ordenar sus ideas. Come una galleta y mira a la nada.

—En el contexto colonial y capitalista, las fronteras adquirieron nuevos significados vinculados al control racial y sanitario. Durante la colonización, se establecieron mojones geográficos para que el lugar considerado nuestro no fuera pasible a alguna infección y tampoco a una mezcla racial. Esta configuración colonial de la migración tiene consecuencias duraderas: ¿qué grupos sociales o étnicos son los principales migrantes del mundo? Nunca van a ser la gente caucásica, blanca, europea. Siempre son gente racializada, negra, indígena, asiática. La primera gran migración masiva moderna fue la esclavitud transatlántica que trajo millones de africanos a América. Esa violencia fundacional dejó una huella: aquellos que fueron trasladados contra su voluntad en su momento, marcados racialmente y violentamente, son los mismos que hoy día tienen que irse a otros lugares.

Bolivia y sus fronteras perdidas

Cada pérdida territorial mermó el territorio boliviano a menos de la mitad de la extensión que tenía al independizarse. Estas heridas históricas alimentaron un intenso patriotismo defensivo, pero también un resentimiento complejo. Durante décadas, el servicio militar obligatorio inculcó a generaciones de conscriptos la idea de revancha y reivindicación nacional. Seúl, São Paulo trabaja precisamente desde esa tensión: sus protagonistas cargan con ese discurso patriótico aprendido a la fuerza —»querían meterle la patria a palazos», escribe Mamani— pero lo experimentan desde una distancia irónica.

—Esa contradicción es clave —Gabriel remueve su café mientras habla—. Bolivia te enseña a odiar las fronteras que nos quitaron, pero al mismo tiempo muchos bolivianos terminan cruzando otras fronteras, ilegalmente, siendo vistos como invasores. Es irónico, ¿no? El país que llora por su mar perdido produce migrantes que otros países rechazan con los mismos argumentos que nosotros usamos contra Chile. Esa hipocresía del nacionalismo es algo que quería explorar en la novela.

La novela muestra jóvenes que aprenden más geografía real cruzando fronteras que en los manuales escolares que prometían recuperar el mar, que construyen su identidad lejos de las consignas militares y los rituales del Día del Mar. El patriotismo oficial, con sus rituales y sus promesas de reivindicación, resulta cada vez más ajeno a una generación que mira el mundo de otra manera.

Según datos de Naciones Unidas, unos 927.000 bolivianos residen fuera del país, alrededor del 7,8% de la población. Argentina, España y Chile han sido los destinos principales históricamente, pero a finales del siglo XX emergió con fuerza un flujo migratorio hacia Brasil. En particular, la megaurbe de São Paulo recibió decenas de miles de bolivianos desde los años 90, atraídos por el auge de la industria textil. Muchas familias aymaras y quechuas de Cochabamba, La Paz u Oruro se instalaron en talleres de costura paulistas, donde a menudo trabajan en condiciones precarias.

Hoy en día, se estima de manera extraoficial que hay más de 300.000 inmigrantes bolivianos viviendo en São Paulo, convirtiéndolos en la principal comunidad extranjera de esa ciudad. Este número sorprendente contrasta con los registros oficiales y se explica por la presencia de muchos migrantes indocumentados o ya nacionalizados. En barrios como Brás, Bom Retiro o Pari, la presencia andina es palpable: proliferan las ferias de alimentos bolivianos, restaurantes de salteñas y anticuchos, e iglesias evangélicas donde se canta en quechua. São Paulo, la metrópolis global, también habla portuñol con acento andino.

Gabriel conoce este mundo de cerca. Llegó a Brasil hace casi diez años —primero a Río de Janeiro, luego a São Paulo— y esa experiencia migratoria impactó profundamente su escritura.

—Río de Janeiro era la antítesis de La Paz —recuerda—. Un lugar muy cálido, con gente muy movediza. Estaba la cuestión de la playa, el idioma.

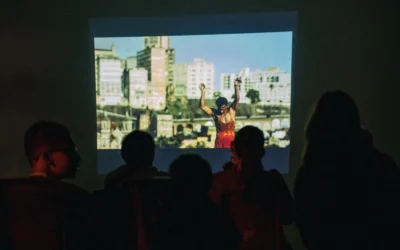

Fue durante un viaje a São Paulo para ver un partido de fútbol —Tigre contra Santos— que visitó el barrio boliviano y le «explotó la cabeza este asunto de la bolivianidad en portugués». Lo que más le llamó la atención fue cómo la migración boliviana se agarra de un lugar y se apropia del suelo, del paisaje, de un punto específico en el mapa, a diferencia de otras diásporas más dispersas. Observó las redes económicas y de lealtad que atraían más compatriotas, y cómo se recreaba una cultura boliviana muy popular, muy quechua, muy aymara, en pleno Brasil.

—El migrante boliviano en Brasil —explica Gabriel— condensaba en sí mismo como tres identidades: primero la identidad del pasaporte, que es la boliviana; segundo, la cultura brasileña del lugar receptor; y tercero, la cultura indígena. Esa convergencia de lo boliviano, lo brasileño y lo indígena me pareció fascinante y se convirtió en el núcleo de Seúl, São Paulo.

Entre dos mundos

La novela pone justamente el foco en esta diáspora. Uno de sus protagonistas, Tayson, es hijo de bolivianos pero nació y creció en São Paulo, en un barrio de inmigrantes lleno de talleres de costura. Cuando Tayson regresa adolescente a El Alto, la tierra de sus padres, carga con todas las tensiones de alguien entre dos mundos: ¿asimilarse al país de origen o añorar el Brasil dejado atrás?, ¿sentirse boliviano, sentirse extranjero, o inventarse una identidad híbrida? Su primo alteño —narrador de la novela— lo recibe con curiosidad y algo de envidia. A través de esta historia familiar, Gabriel retrata la construcción nacional de la masculinidad a través del servicio militar obligatorio y la contrasta con la experiencia migrante, una familia dividida entre los que se fueron, los que vuelven, los que se irán y los inconformes que se quedan.

El choque de culturas es también generacional: los padres de Tayson idealizan la patria lejana que él no conoce; Tayson, en cambio, descubre una Bolivia real que dista de sus románticas expectativas.

—El migrante siempre es cuestionado, no tiene perdón ni del país de acogida ni del país de origen —reflexiona mientras el café se enfría entre sus manos—. Brasil critica al boliviano de ser extranjero, «muy indio»; Bolivia critica al boliviano en Brasil de ser «muy brasileño, no tiene derecho a nada».

Me habla de Salman Rushdie, el autor anglo-indio que escribía en inglés y a quien se le cuestionaba por no ser suficientemente indio.

—Rushdie respondió a sus detractores: «hay millones de hindúes que están en Inglaterra ahorita, en Leeds, en Liverpool. Hay millones, acéptenlo. Deal with it». No van a dejar de existir porque el inglés no los quiera o porque el indio de Nueva Delhi tampoco. Existimos, y esta gente existe. Bolivia es así. Vas a Barcelona, hay gente que baila saya, borracha, con acento español, son bolivianos.

Esta reflexión desmonta los purismos identitarios. Gabriel observa que existe una «checklist de qué es ser boliviano o no» que muchos esgrimen: «no es boliviano si no habla aymara, no es boliviano si no hace esto». Pero la identidad no funciona así.

—El lenguaje se trata por ser propia de vos, no escoges —señala—. La cultura se transforma en el contacto, y los migrantes encarnan esa transformación viviente.

Las fronteras internas: ciudad y campo, piel y clase

Las fronteras campo-ciudad también atraviesan Bolivia de punta a punta. Hasta mediados del siglo XX, Bolivia era mayoritariamente rural; hoy es 67% urbana, pero la migración campo-ciudad no ha sido fácil ni homogénea. Ciudades como Santa Cruz, Cochabamba o La Paz se transformaron con oleadas de provincianos que trajeron sus idiomas —quechua, aymara, guaraní—, sus trajes, sus comidas y cosmovisiones. Esto enriqueció la cultura urbana pero también generó roces y prejuicios.

—¿Dónde vive doña Florinda? —me pregunta retóricamente—. En la vecindad. ¿Es un lugar pobre o rico? Pobre, humilde, como Don Ramón, como todos. Pero aún así se cree mejor que Don Ramón.

Se ríe antes de continuar.

—Viven a tres metros de distancia, en el mismo contexto de precariedad, pero ella se piensa superior. Entonces yo pienso que en Latinoamérica y Bolivia pasa mucho eso. Hay mucha gente que considera que los otros, los pobres, los más indios son ellos, no yo. Pero están igual ahí, son parte de eso.

Este fenómeno es crucial para entender el racismo boliviano. Gabriel critica «una idea muy escolar del racismo» que lo reduce al millonario insultando al pobre.

—Si bien sí eso es totalmente racismo, ese es un extremo del racismo que hoy en día se posee. Lo más operativo, lo más cotidiano, ocurre en el medio, en el borde… entre pares. No es necesariamente el cuate ultra rico contra el cuate de la última periferia. Sí es, pero lo que hay en el medio es lo más potente, lo más interesante, lo más operativo, lo más cotidiano.

Estas diferenciaciones constantes crean una cadena de desprecio donde cada grupo busca distanciarse del que considera más «bárbaro».

—Cuando pasó lo del 2019, yo tenía amigos de la zona sur que decían, no, esos salvajes de Villa San Antonio van a venir a invadirnos. Los de Villa San Antonio decían, no, esos de El Alto. Los alteños decían, no, esos del campo. Y casi iba recorriendo hasta el campo —hace una pausa—. Siempre hay un otro más salvaje, un enemigo imaginario del cual diferenciarse.

Esta carrera por alejarse de lo indígena define a la clase media boliviana.

—Por donde se mire la historia de la República Boliviana, no es más que la constante y orgánica operación de denigrar todo lo que tiene que ver con lo indígena. Piel, idioma, apellido, símbolos, rituales. Rituales no, que es bárbaro, salvaje. Piel no, que debe ser más blanca. Apellido no, que es apellido feo. Lenguaje no, que hay que españolizar todo.

Este rechazo sistemático de lo indígena por parte del Estado, las élites y «la gente misma, incluso el mismo boliviano» genera que la identidad se hable «desde purismos». Se construyen listas de requisitos para ser «auténticamente» indígena —como la parlamentaria Eva González que en 2019 cuestionó a manifestantes indígenas porque usaban tenis Nike.

—¿A quién le conviene la idea de una identidad purista? —pregunta Gabriel—. A la gente que intenta sobre todo diferenciarse de eso, porque haces una lista con características exactas para que alguien lo cumpla y no entre al club.

La lengua como territorio

Un elemento poderoso de división y unión es la lengua. Bolivia tiene más de 30 lenguas oficiales —36 según la Constitución de 2009—, aunque el español domina en la educación y la administración pública. Pero en las ciudades, estas lenguas se mezclan en la jerga cotidiana.

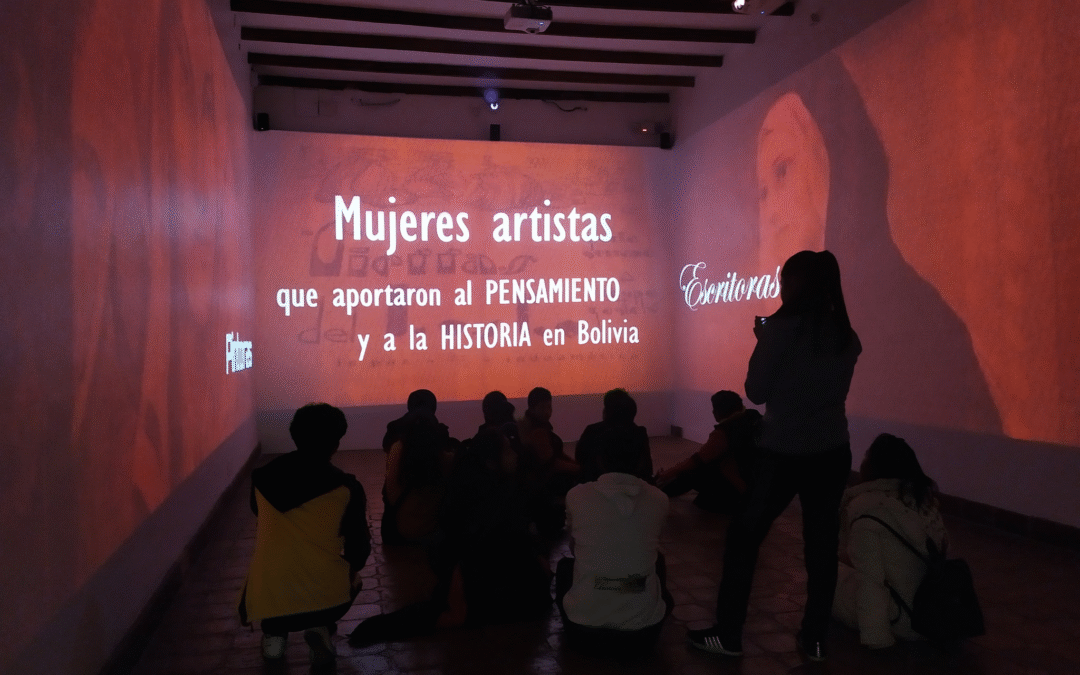

Gabriel, con oído atento, incorpora este rico mestizaje lingüístico en su obra. Las voces de Seúl, São Paulo «piensan, reflexionan, juegan con las palabras de la lengua española, las trituran en el mortero aymara y les extraen un jugo nuevo». Es decir, el habla de sus personajes fusiona español con palabras aymaras, anglicismos de internet, portuñol brasileño y términos juveniles locales, creando un lenguaje literario vibrante y auténtico. Un personaje saluda con un «jallalla» —viva, en aymara— y despide con un «see you luego»; otro dice «te amo, mi vicuña» combinando ternura romántica con referencia altiplánica.

Esta polifonía muestra cómo las fronteras idiomáticas se cruzan a diario en Bolivia. La identidad boliviana es en gran medida bilingüe o trilingüe, aunque por mucho tiempo se marginó a las lenguas originarias considerándolas «del indio». Hoy, términos como cholita o aimara han pasado de ser insultos a emblemas de orgullo.

Gabriel también destaca la capacidad boliviana de absorber influencias externas y hacerlas propias. Menciona el ejemplo del término «cuate», usado ampliamente en Bolivia aunque es originalmente mexicano.

—Todos me dicen cuando digo eso en Brasil, en Argentina, parece mexicano, no. Alguien podría decirme en Bolivia, que decir cuate no es muy boliviano, es muy boliviano. El chileno no dice eso, el peruano no dice eso.

Bolivia va absorbiendo componentes culturales foráneos —la chicha peruana, la cumbia villera argentina, influencias brasileñas en Santa Cruz— y los incorpora como propios.

—Bolivia se apropia mucho de eso y eso me parece muy saludable. Lo boliviano se va conformando por todos esos retazos —reflexiona—, con la matriz indígena como lo más neurálgico y más central, pero sin cerrarse a otras influencias.

La ausencia del Estado

Una dimensión crucial de las fronteras en Bolivia es la ausencia del Estado. Gabriel es contundente.

—El estado boliviano tiene las manos así, pequeñitas… Tiene unas manos tan cortas.

Critica la demagogia de ciertos discursos políticos que prometen «achicar el estado».

—Brother, vos andá a la frontera, no hay estado ahí.

Esta carencia estatal —en salud, educación, seguridad, justicia— no alcanza siquiera lo básico.

—Mi mamá muchas veces viajaba al norte de La Paz, a Coroico, a esas provincias. Me contaba cómo es la carencia de Estado.

Ante esta ausencia, los bolivianos desarrollan sistemas de autogobierno y autorregulación paralelos: sindicatos de transporte, justicias comunitarias, redes de solidaridad familiar. Pero también deriva en violencia e ilegalidad.

—Si quiero respetar mis derechos, no voy a acudir al policía o a la justicia. Voy a acudir a los puños, a la amenaza, a la coerción, a la difamación.

Como le dijo un amigo: «En Bolivia respetar las reglas es no saber las reglas».

Hay una normativa oficial y otra real, cumpliendo «sus propias reglas, su propia normativa alejada del Código Civil, del Código Penal».

—Acá he siempre vivido por alquiler, desde que me independicé. Nunca firmé un contrato de alquiler porque eran nuestras reglas propias y la coerción era pues otra cosa. El posible castigo no pasaba por la policía, pasaba por otro tipo de puniciones. Nunca era la ley de por medio.

Cuando salimos de la cafetería, el cielo había descargado y las calles brillaban mojadas bajo las luces de la tarde. Caminamos un rato sin rumbo fijo, como prolongando la conversación que habíamos tenido adentro.

Me quedé pensando en algo que Gabriel había dicho sobre las identidades múltiples, sobre cómo Bolivia es un país que contiene muchos países. Y de pronto me vino a la memoria algo completamente distinto pero extrañamente conectado: las tardes de mi infancia frente al televisor, cuando la televisión abierta era una ventana desordenada al mundo.

En un solo día podías ver dibujos animados japoneses de los años 80, reposiciones de series mexicanas de los 60, noticieros locales recién grabados, y películas estadounidenses dobladas en Argentina. Todo convivía en la misma pantalla, en la misma tarde, sin que nadie viera contradicción en ello. Astroboy junto a El Chavo, Dragon Ball junto a las noticias del mediodía. Épocas, países, idiomas, estéticas completamente distintas compartiendo el mismo espacio, el mismo flujo continuo.

Tal vez Bolivia funciona así.