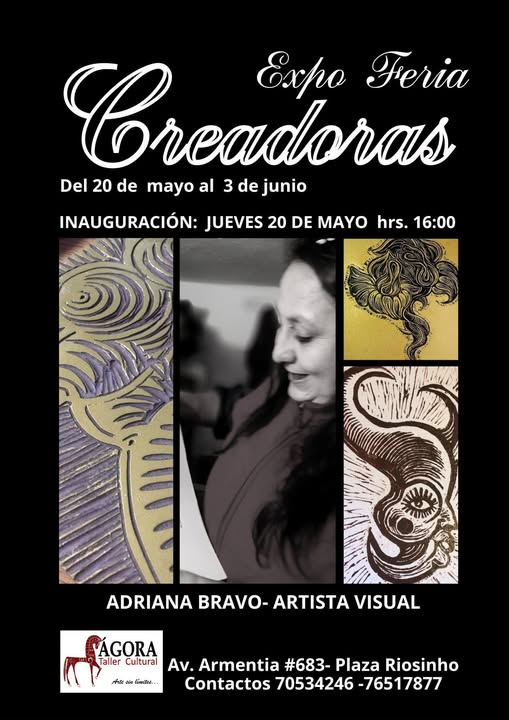

Fabiana Lobatón

¿Puede un beso entre dos cholitas cambiar la forma en que una sociedad piensa sobre sí misma? ¿Qué sucede cuando una vagina bordada con lentejuelas de morenada se vuelve un objeto de deseo cultural? Adriana Bravo —artista boliviano-mexicana con obra en el Museo Nacional de Arte de Bolivia y ganadora de la Bienal Siart 2016— ha construido su práctica artística sobre estas provocaciones. En esta conversación, explica las motivaciones detrás de sus obras más emblemáticas y defiende su visión del arte contemporáneo como herramienta de transformación social.

El beso que abrió una brecha

«Beso de Chola fue una pieza necesaria», afirma Bravo al reflexionar sobre su obra de 2016. En ese momento, no existía una imagen mediática de un beso homosexual en el contexto boliviano. Si bien hubo intentos anteriores —menciona las «dos choritas calaveras» besándose de Merlina Anunnaki y una fotografía de Carla Spinoza con dos cambas en la misma situación— ninguna había logrado el impacto viral que alcanzó su propuesta.

La idea nació durante las celebraciones del Gran Poder, esa suerte de carnaval paceño que hunde sus raíces en siglos de sincretismo religioso. Allí, Adriana observó cómo las mujeres aymaras cerraban negocios y hablaban de inversiones: mujeres que entienden plenamente el poder que representan sus trajes típicos. Esta observación se convirtió en acción cuando junto a Ivanna Terrazas (alias «María María») y la fotógrafa Alejandra Sánchez, se transformaron en cholitas durante tres días para crear la obra.

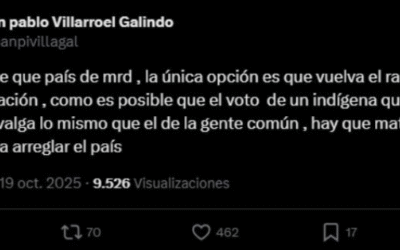

La artista reconoce que la pieza estaba pensada precisamente para viralizarse, y funcionó. Tres días después de la presentación, las fotos estaban en todas las redes sociales, generando comentarios violentos como «En Bolivia no pasan esas cosas». «A partir de que existe una imagen, existe la posibilidad», sostiene. Para ella, cuando algo tiene nombre y representación visual, se construye su posibilidad en el contexto social. Esta imagen permitió que muchas personas lesbianas del Alto y de las comunidades perdieran el miedo a mostrarse, creando un precedente que ha sido replicado por diferentes artistas en más de cincuenta versiones distintas.

Arte vivo, arte político

Esta capacidad de generar réplicas y transformación social es, para Bravo, lo que define al arte contemporáneo en un país como Bolivia. «Creo que el arte, si no es político, es como algo decorativo o algo que apela a una muy buena técnica, pero no trabaja exactamente en el contexto», señala con convicción. «Hay piezas que están vivas y otras que están muertas. Las que están vivas están trabajando en la sociedad y en el contexto histórico, están haciendo una diferencia o cambiando el mundo.»

Su trabajo con la corporalidad femenina y la diversidad sexual desafía conscientemente los imaginarios tradicionales. En 2020, esta reflexión tomó forma en «Vaginas del Gran Poder», creado junto a la artista mexicana Georgina Santos. Las esculturas —vaginas de tela bordada con lentejuelas, hilos metálicos y colores vibrantes— cuelgan como estandartes celebratorios que remiten a los trajes de morenada y diablada. La propuesta busca «reincorporar la vulva en el imaginario» desde el espacio de la fiesta, transformando el órgano en icono festivo.

«Si bien las vaginas del gran poder podrían ser lindas o bonitas, tienen que ver con los bordados de la Morenada y de la Diablada, pero también tienen que ver con ciertas deidades antiguas», aclara. «Las serpientes, o toda una investigación que se desprende de lo folclórico del taquiocoy, que es la enfermedad del canto y el baile, y que es parte de una investigación que yo estoy realizando durante décadas.»

Esta conexión entre lo festivo contemporáneo y lo sagrado ancestral es deliberada. Bravo trabaja profundamente con la mitología y la iconografía prehispánica, rescatando figuras como Mama Huaco, «una guerrera yatiri empoderada que ha intentado invisibilizarse desde la época de la colonia». Un yatiri, en la tradición andina, es un sabio o curandero que media entre el mundo espiritual y el terrenal.

Su propuesta está íntimamente ligada al Taqui Onqoy —literalmente «enfermedad del canto»— un movimiento andino surgido en los Andes peruanos durante el siglo XVI contra la invasión española. Este fenómeno de resistencia cultural usaba el canto y la danza como vehículos de reafirmación identitaria frente al poder colonial. «Voy rescatando a estos personajes complejos, o estas deidades femeninas, o estas deidades que son masculinas y femeninas a la vez, que han terminado siendo erradicadas, extirpadas en la extirpación de idolatrías en la colonia.»

La estética como estrategia política

Cuando se le pregunta sobre el riesgo de estetizar la transgresión, Bravo replantea el debate mismo. «Lo que pasa a veces con el imaginario y la construcción de la vulva es que se hacen imágenes muy sangrientas o muy toscas, o muy dolorosas. Ahora, la estetización depende de qué estética. Porque está la estética occidental y están las estéticas prehispánicas, originarias.»

Hace una pausa y añade algo crucial: «Todo tiene una estética. Hasta lo grotesco pertenece a una determinada estética. Hay ciertas ideas de lo que es lo estético, lo bueno y lo agradable, y lo que es lo monstruoso del otro lado. Usualmente, lo estético tiene que ver con lo que es estar dentro de ese páramo en Occidente. Entonces, eso es muy difícil de definir, porque en realidad depende de desde dónde estás hablando.»

Esta comprensión la lleva a usar la belleza como caballo de Troya. «Como me gusta mucho el arte pop, y tengo todo un tipo de trabajo que es grandilocuente, espectacular y pop, pues las vuelvo a traer [a las deidades] y las hago pop. Entonces, son nuevamente asimiladas por el público. Y me gusta porque estoy actualizando discursos que a mí me interesa que estén nuevamente.»

La estrategia no es ingenua: «Cuando yo traigo figuras polémicas en mi trabajo y las hago muy hermosas, entonces la gente las asimila porque son estéticas, aunque no sean una estética occidental, sino que vengan de una estética prehispánica.» Para Bravo, dominar este lenguaje —saber cómo hacer las cosas con una determinada estética, sea occidental o prehispánica, entender cómo manejar esta baraja de posibilidades, inclusive lo monstruoso, lo grotesco, lo abyecto— es precisamente lo que define a un artista.

¿Y el riesgo de que la provocación termine siendo solo espectáculo? «La provocación sí puede ser un espectáculo, pero no por ende es mala», responde sin dudar. «Hay un montón de obras artivistas o de obras de performance que son un espectáculo. Y eso no les quita el valor que tienen. De hecho, a mí me gustan las obras espectaculares grandilocuentes. Tienen que ver con mi propuesta artística. Yo creo que lo uno no quita lo otro.»

«Creo que el arte, si no es político, es como algo decorativo o algo que apela a una muy buena técnica, pero no trabaja exactamente en el contexto»

– Adriana bravo

El ciclo de vida de la transgresión

Pero Bravo no es ingenua respecto al destino de sus obras cuando ingresan a galerías y circuitos internacionales. Reconoce que existe el riesgo de domesticación por el mercado. «Hay obras que nacen salvajes y se mantienen salvajes durante todo el tiempo. La obra no siempre está viva. A veces muere, y muere justamente cuando el mercado la domestica o cuando ya son asimiladas por la sociedad. Entonces dejan de ser elementos disruptivos porque ya son parte del statu quo.»

Para ella, las obras tienen una duración: «Tú la haces y después de una década ya es asumida por todo el mundo. Entonces necesitas otro artista u otra obra que rompa el estado de las cosas. Ahora, cuando tienen una duración muy larga, es que realmente es una obra importante.»

Las Vaginas del Gran Poder ejemplifican perfectamente este ciclo: «Ya han sido asimiladas por la sociedad. En un principio fueron terriblemente disruptivas y ahora la gente dice, ‘oh, qué maravilla, yo quiero una’. Han vivido su ciclo.» Actualmente se

venden a 300 dólares, «que no es mucho para un contexto de obras de 5,000, de 10,000 dólares», añade con pragmatismo. La obra que alguna vez escandalizó ahora se desea, se colecciona, se normaliza. Y eso, lejos de ser una derrota, confirma que la infección cultural logró su cometido.

Crear espacio para existir

Hay algo profundamente personal detrás de toda esta estrategia artística. «Mi obra es disruptiva porque yo soy una persona disruptiva en ciertos contextos tradicionalistas», confiesa. «Me interesa abrir esta brecha porque me interesa vivir más cómoda. Entonces debo abrir esta brecha para poder existir».

Esta confesión revela que su arte no es solo un comentario sobre la sociedad, sino una herramienta de supervivencia. Crear espacio para sí misma significa también crear espacio para muchos otros que se sienten incómodos con las tradiciones restrictivas. El gesto es político precisamente porque es personal.

«A veces cuando eres artista, no siempre, pero a veces tienes la posibilidad de hacer una imagen que funciona como virus en un contexto», plantea Bravo para cerrar. «Creo que a veces hacemos imágenes que hacen bien a la sociedad.»

Adriana Bravo ha logrado crear esas imágenes-virus: obras que infectan el imaginario colectivo, que abren brechas en los discursos tradicionalistas, que rescatan deidades borradas por la colonia y las vuelven pop, festivas, imposibles de ignorar. Su arte no busca la comodidad del espectador sino la propia: la de existir sin vergüenza en un contexto que históricamente ha invisibilizado cuerpos, deseos e identidades como la suya. Y en ese gesto profundamente político, termina creando espacio para muchos otros.