Año del Bicentenario, mes de la primavera. En el Área de Conservación Ecológica Ñembi Guasu, en el chaco del departamento de Santa Cruz, iniciaron de los primeros megaincendios del año. En 2024, Bolivia experimentaba su peor año en pérdida de bosques por desmontes e incendios forestales. 12,6 millones de hectáreas quemadas (confirmadas por el Estado, pues reportes internacionales recientes indican que son muchas más), como si Portugal o Cuba hubieran quedado en cenizas. Este año, en cambio, una serie de lluvias milagrosas y las elecciones presidenciales en medio de una crisis económica fueron suficientes para que las marchas masivas y toda nuestra memoria del fuego se desvaneciera ante lo que los políticos nos convencieron de que era “lo urgente”.

¿Es la crisis económica una razón para aplazar la urgencia de los incendios forestales, o, por el contrario, ambas problemáticas están íntimamente relacionadas? Lo que se presenta a continuación busca ser una recopilación de los discursos de los poderosos respecto a los incendios y desmontes, y a la milagrosa solución a la crisis económica: el agro; así como una contraposición de estos discursos con datos de investigaciones ya realizadas, ya publicadas, que revelan quiénes están detrás de la devastación ambiental en Bolivia.

¿Quién incendia? ¿Collas o cambas?

Este era el título, intencionalmente provocador, de la columna de septiembre de 2024 de Gonzalo Colque para “El Deber”. El regionalismo, el fenómeno que divide y convierte en ajenos al oriente del occidente, está tan instaurado en nuestro imaginario boliviano, que se instrumentaliza para dispersar la opinión pública de los problemas más estructurales del país. En regiones más prósperas como Santa Cruz, el regionalismo es impulsado por elites económicas que buscan ampliar su influencia y controlar el poder político subnacional, mientras que en regiones más pobres como Potosí o Chuquisaca, la resistencia proviene de movimientos sociales y sindicatos que reclaman mayor presencia estatal y justicia social.

En cuanto a los incendios, el regionalismo llega encarnado en un personaje, casi mítico, cuya evocación simplifica efectivamente el problema y recae sobre un solo villano: el “intercultural”. El intercultural es el campesino migrante de occidente, el “colla”, que llega a tierras bajas a cultivar y, en su ignorancia e inconsciencia, ocasiona incendios a través del chaqueo. A este discurso, de esencia racista y desinformante, se suma el de la propiedad individual, que afirma que las tierras comunitarias son las más incendiadas y avasalladas y, por tanto, su existencia misma sería la causante del mal. “Tierra de todos, tierra de nadie”, como dicen.

En su artículo de 2024 “Detrás del humo y los prejuicios: un análisis crítico de la batalla de narrativas sobre responsabilidades y la respuesta a los incendios y desmonte en Bolivia”, el investigador y economista Stasiek Czaplicki cuestiona justamente, con datos, estas narrativas que sitúan al campesino y a las tierras comunitarias como principales responsables de la pérdida de bosques en el país. “En términos de área afectada por incendios, entre 2019 y 2023, en promedio, el 38% se situaba dentro de propiedades empresariales y medianas, lo cual posiciona a dicha categoría de tenencia de la tierra como la principal en términos de área afectada por incendios (INRA y ABT, 2023). Le siguen las tierras fiscales, con el 34% de las áreas afectadas por incendios, las tierras comunitarias, indígenas, campesinas e interculturales, con el 22% de las áreas afectadas por incendio y finalmente las tierras dichas pequeñas con el 4% de las tierras afectadas por incendio. En cuanto a la deforestación, se ha evidenciado que en los principales frentes de deforestación entre 2016 y 2021, más del 50% ocurrió en tierras de propiedad empresarial o mediana (Colque, 2022b)”.

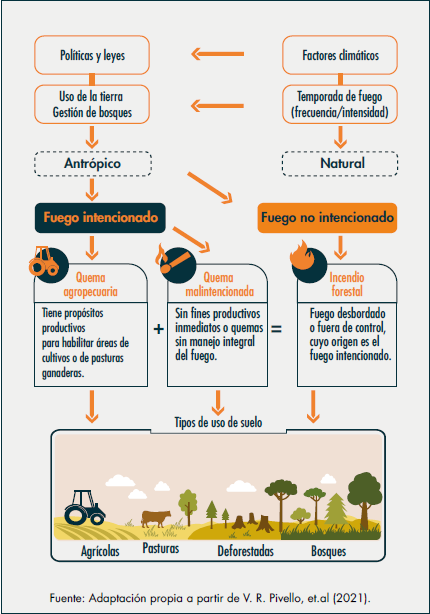

¿Al final, a qué o a quién responsabilizamos? Según los informes anuales de Fundación TIERRA y del Centro de Estudios Populares (CEESP), la principal causa de los incendios forestales es la ampliación de la frontera agrícola, es decir, la deforestación y conversión del suelo boscoso en suelo para cultivos, llevada a cabo, en su mayoría, por empresas agropecuarias legalmente establecidas. Mientras el chaqueo es una técnica ancestral que utiliza fuego controlado para la conversión del suelo en superficies menores a una hectárea, la deforestación realizada por las empresas agropecuarias es mecanizada, extensiva, insostenible y orientada a los monocultivos.

Vale la pena un poco de fuego

Mientras organismos como TIERRA, CEJIS y el CEESP demostraban con datos, y el mismo bosque demostraba con la mayor cantidad de hectáreas incendiadas, que la industria agropecuaria genera efectos negativos en el medio ambiente, el panorama político en 2025 tomó otro rumbo cuando se pisó territorio electoral. En junio, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) llevaba a cabo el foro “Decisiones que cosechan futuro”, en el que tres de los candidatos a la presidencia mejor posicionados en las encuestas se comprometieron a cumplir las demandas del sector agropecuario: seguridad jurídica, acceso garantizado a combustibles como el diésel, apertura al uso de biotecnología y transgénicos, y mejora en infraestructura vial y logística.

Los candidatos de todas las fuerzas políticas lo incluyeron en sus propuestas como uno de los aliados clave para sacar a Bolivia de la crisis económica. El mensaje, en subtexto, indicaría que, por el bien de la economía, vale la pena un poco de fuego.

No es la primera vez que este discurso irrumpe en nuestras políticas de Estado. El agro empezó a potenciarse en la década de 1980 con la hiperinflación. El gobierno de Paz Estenssoro, en 1985, implementó el Decreto Supremo 21060 para liberalizar las exportaciones agroindustriales. En ese momento, tal como ahora, se presentó a la agroindustria como la “salvación” de la economía nacional. Sin embargo, el desempeño de este sector económico siempre ha distado de las promesas políticas, y solo faltaba quién lo investigue.

A Stasiek Czaplicki, hace varios años, le llamaba la atención que los agroempresarios afirmaban con malestar en medios de comunicación que el gobierno les ponía demasiados impuestos y trabas para su rentabilidad, cuando, al mismo tiempo, el sector ya llevaba un proceso de expansión exponencial. Procedió a descargarse las bases de datos de estas empresas, que están al alcance de cualquier persona, y empezó a encontrar inconsistencias entre el ritmo de crecimiento y el volumen de ventas.

“Primero encuentro que estas empresas se están expandiendo en tamaño y venta, pero de forma gigantesca. Pero, a su vez, me doy cuenta de que declaran pérdidas, utilidades muy bajas, casi no pagan impuestos y digo, «Pero ¿cuál es el negocio?» Aquí no hay negocio: si tú eres diez veces más grande y sigues vendiendo la misma cantidad de hace diez años, algo no está funcionando, ¿no? Entonces, hay algo raro aquí. Por un lado, me encuentro primero con que estas empresas se dedican al negocio de la tierra. Pese a que la Constitución no permite que tengan más de 5 mil hectáreas por entidad jurídica o personal, en realidad acumulan cantidades inimaginables, empresas que tienen 50 mil, 80 mil, 100 mil hectáreas. Un poco para ponerlo en perspectiva, el municipio del Alto son como 30 mil hectáreas”, cuenta Czaplicki.

Estas investigaciones, al inicio privadas y personales, llevaron al economista a escribir varios artículos e informes importantes, como “Santa Cruz S.A.”, escrito en coautoría y publicado por el CEESP en mayo de este año, que develan la realidad del agro: no es rentable, no va a generar divisas para sacar a Bolivia de la crisis, y, de hecho, el Estado lo financia para que pueda funcionar y así beneficiar a las pocas empresas agropecuarias que concentran la mayor cantidad de ingresos y poder político suficiente para ser un aliado indispensable para cualquier gobierno.

Según los informes, y particularmente “Santa Cruz S.A.”, el Estado boliviano apoya de manera significativa a este sector a través de subsidios directos a insumos como el diésel, financiamiento y créditos preferenciales por medio de entidades como EMAPA y el BDP. Por ejemplo, accionistas de Unagro e IOL obtuvieron cada uno 5.1 millones de dólares en créditos del Banco Fassil, mientras que Agro Naciente S.R.L. recibió 6.5 millones de dólares, demostrando una financiación selectiva que beneficia a un puñado de familias. Los datos evidencian un sector que, lejos de ser próspero, rentable e independiente del “Estado centralista”, es improductivo y completamente dependiente del Estado al que supuestamente va a rescatar de la crisis.

Breve apartado sobre soberanía alimentaria

Cuando inició septiembre, justamente el mes en el que los expertos advierten mayor riesgo de megaincendios, el presidente de la CAO, Klaus Frerking, afirmaba con preocupación que la falta de combustible en el país paralizaba sus operaciones y esto, a su vez, comprometía la soberanía alimentaria. Los agroempresarios y organizaciones suelen usar este argumento, saliendo de algún modo de los esquemas tradicionalmente regionalistas para valerse de una postura más “patriota”, en búsqueda de legitimidad de su modelo. Sin embargo, una vez más, los datos contradicen las narrativas.

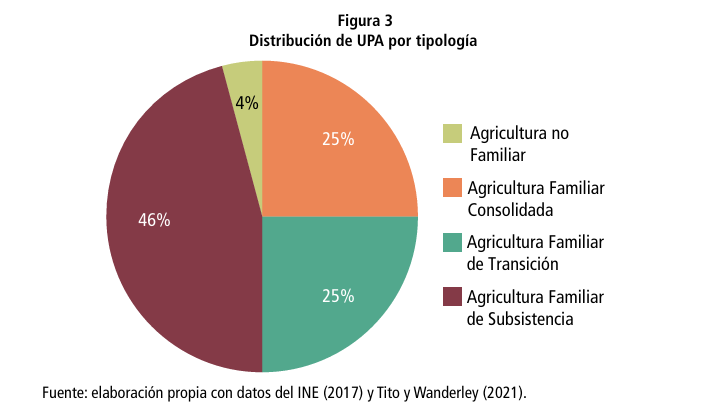

Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), la producción agroindustrial tuvo proyecciones de alcanzar hasta 13 millones de hectáreas para el año 2025, orientadas a aumentar la producción agrícola total estimada en 45 millones de toneladas, pero gran parte de esta expansión se realiza sobre tierras no aptas para la agricultura. Además, un informe del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) indica que la agroindustria, aunque solo representa entre el 3.95% y el 8.58% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), abarca hasta el 86.11% de las tierras con potencial de explotación agropecuaria. En contraste, la agricultura familiar, que constituye el 91.42% de las UPA, solo ocupa el 13.89% de la tierra, a pesar de que abastece el 98.5% de los productos de la canasta básica alimentaria.

Además, mientras las empresas agroindustriales reciben variedad de beneficios económicos y hasta flexibilidad con la misma ley, los programas de apoyo a productores familiares, cuyas convocatorias son públicas a través de los canales de comunicación del Estado, suelen tener subvenciones máximas individuales de alrededor de 100 mil dólares o su equivalente, con requisitos estrictos y limitados en escala.

Conclusiones

Hablar de la industria agropecuaria es hablar más que de un sector económico. El agronegocio es un modelo que encarna y reproduce algunas de las problemáticas más profundas de la historia del país: las desigualdades sociales, los pactos de poder, el extractivismo y la falta de transparencia. Ha logrado generar un consenso entre todas las fuerzas políticas, de todos los discursos ideológicos, y la misma opinión pública, respecto a que su implementación y fomento en el país es necesario para salir de la crisis.

El discurso y las narrativas necesitan algo en qué sustentarse y, en el caso de la agroindustria, el discurso no se sustenta en datos e información verificada, sino en aquellos “puntos débiles” de los bolivianos, como la responsabilización de sectores históricamente marginados y el temor a la inflación y las crisis económicas. La información demuestra que la dicotomía entre desarrollo y medio ambiente no existe, y la lucha por el cuidado de los bosques es de hecho interseccional con la lucha contra la desigualdad y la prosperidad económica. El agronegocio no es una respuesta al desarrollo, sino la profundización de las desigualdades históricas, la falta de soberanía sobre los recursos y el desprecio por la vida de la Madre Tierra de la que mucho se ha hablado, pero por la que poco se ha hecho.

Bibliografía:

ANA Bolivia. (2025, 7 septiembre). Brigadistas resisten en Ñembi Guasu: sofocan el fuego mientras piden solidaridad pese al anuncio oficial de extinción. ANA Bolivia. https://anabolivia.org/brigadistas-resisten-en-nembi-guasu-liquidan-el-fuego-mientras-piden-solidaridad-pese-al-anuncio-oficial-de-extincion/

Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS). (2024). Informe: Focos de calor y cicatrices de incendios en territorios indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia. CEJIS.

Centro de Estudios Populares (CEESP). (2025). SANTA CRUZ S.A.: El mito empresarial y la realidad depredadora. CEESP.

Colque, G. (2024, 11 septiembre). ¿Quién incendia? ¿Collas o cambas? El Deber. https://eldeber.com.bo/frases/quien-incendia-collas-o-cambas/

Czaplicki, S. (2024). Detrás del humo y los prejuicios: Un análisis crítico de la batalla de narrativas sobre responsabilidades y la respuesta a los incendios y desmonte en Bolivia. En/Clave Salvaje, 1.

Czaplicki, S. T. (2021). Desmitificando la agricultura familiar en la economía rural boliviana: caracterización, contribución e implicaciones. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

Fundación TIERRA. (2025). INCENDIOS FORESTALES 2024: Tras las huellas del fuego. TIERRA.

Ormachea, E. (2019). ¿Ampliación de la frontera agrícola o incrementos en la productividad de la tierra? CEDLA.

Orsag, V. (2015, 4 mayo). Bolivia: Agenda Agropecuaria 2025: Problemas y desafíos. Biodiversidad En América Latina. https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Bolivia_Agenda_Agropecuaria_2025_Problemas_y_desafios

Trigo, M. S. (2025, 25 junio). Seguridad jurídica y luz verde a los transgénicos: los candidatos de Bolivia debatieron en foro agropecuario. Infobae. https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/06/25/seguridad-juridica-y-luz-verde-a-los-transgenicos-los-candidatos-de-bolivia-en-el-foro-agropecuario/