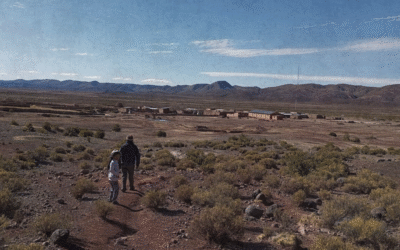

Si antes el cambio climático podía ser ignorado cambiando de canal, ahora sus consecuencias invaden nuestra cotidianidad desde el calor insoportable que nos genera malestar e indisposición hasta el momento en que salimos a la calle y no podemos ver el cielo por el humo de los incendios forestales. El panorama es desolador. El futuro da miedo. Nadie parece estar haciendo algo al respecto. No parece ser buena idea tener hijos ahora. ¿Te identificas con algo de esto? Este conjunto de pensamientos angustiantes sobre el medio ambiente se denomina “ecoansiedad”, y resulta que somos millones.

La ecoansiedad o ansiedad climática es un fenómeno que empezó a estudiarse recientemente con el fin de entender las consecuencias que el cambio climático puede tener en la salud mental de las personas, dejando de limitar el enfoque de estudio sólo a la salud física. Algunos autores definen la ansiedad climática como una respuesta “clínicamente ansiosa” al cambio climático y sus efectos, que llega a afectar el bienestar de quienes la padecen. Se manifiesta a través de sentimientos de angustia, preocupación, pérdida y duelo, e incluso quienes la sufren llegan a experimentar problemas de sueño, ataques de pánico y depresión.

A pesar de ser todavía muy poco estudiada, la ecoansiedad ya empieza a considerarse un problema de salud pública por la cantidad de personas que la padece alrededor del mundo. En una encuesta publicada por The Lancet y realizada a 10 mil personas de 10 países diferentes, un 45% afirma que su preocupación por el cambio climático afecta de forma negativa su día a día, y un 75% afirma que “el futuro es aterrador”. Naturalmente, la ansiedad climática aumenta y está más estudiada en países con mayor educación ambiental. Sin embargo, en países que se pueden considerar “en desarrollo”, como los latinoamericanos, es interesante hacer el ejercicio de preguntar dentro del entorno cómo se sienten respecto a los incendios forestales, al aire contaminado o a los problemas ambientales que vivimos en primera persona.

Pregunté a varios amigos cercanos qué miedos y pensamientos recurrentes pasaban por su mente respecto al cambio climático, y recibí muchas respuestas con las que me identifiqué: el miedo a la escasez de agua, a un aire irrespirable, a tener hijos, al futuro en general, entre otras. Lo curioso es que, con muchas de estas personas, a pesar de la cercanía, jamás había tenido una conversación previa sobre el cambio climático y el miedo que resulta que compartimos. Entonces, no sólo estamos sintiendo una ecoansiedad colectiva, sino que la estamos experimentando en soledad. La impotencia de no poder hacer algo al respecto hace que reprimamos nuestro dolor y angustia para ser capaces de avanzar en el día. Y todavía más, para ser capaces de tener sueños, metas, de anhelar un futuro. Si bien puede ser reconfortante para muchos que sentían que eran los únicos que se preocupaban por el medio ambiente saber que no es el caso en absoluto, esto en líneas generales es una situación deprimente. Sin embargo, en el dolor mismo podemos encontrar consuelo.

Necesitamos romper con el aislamiento. Hay que repetirlo hasta el cansancio: sólo la acción colectiva es capaz de frenar el cambio climático. Y esta acción parte desde la capacidad de comunicar nuestras preocupaciones comunes, iniciar la conversación, darle en nuestro diario vivir la importancia que no le dejamos tener. Es desde la indignación, el dolor y la rabia que el ser humano se organiza y hace cambios estructurales. Porque en esa rabia y esa indignación está el amor por la vida y la búsqueda por persistir.

Alejandra Almaraz