El ser humano tiende a estigmatizar el suicidio debido a que se enfrenta a una serie de disonancias y obstáculos para procesar un hecho así de complejo. El artículo explora los estigmas y disonancias cognitivas, así como sus causas, efectos y la incidencia de las redes sociales en estos.

Paola Vera

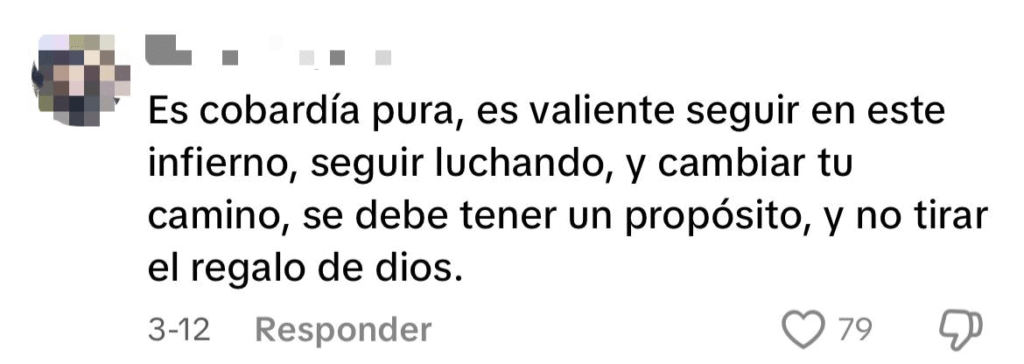

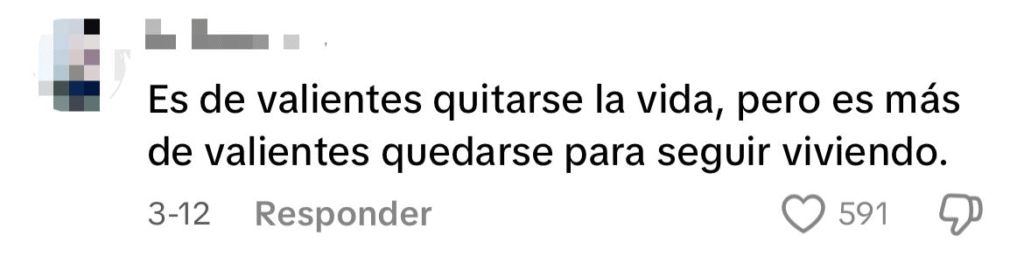

Cuando una noticia de suicidio aparece en alguna red social como Facebook o TikTok, la reacción es predecible: miles de comentarios que oscilan entre «qué cobarde» o «al final fue valiente», entre la condena moral y la especulación invasiva sobre motivos o causas desconocidas. Esta avalancha de juicios instantáneos revela más sobre quienes los emiten que sobre las víctimas protagonistas: una sociedad que ha convertido el sufrimiento ajeno en arena de posicionamiento moral, donde cada tragedia personal se transforma en contenido para el debate público.

Según datos de 2019 de la Organización Mundial de la Salud, Bolivia tiene la quinta tasa de suicidios más alta del continente americano, la tercera tasa más alta del mundo en suicidios de niñas y niños entre los 5 a 14 años y la cuarta causa de mortalidad en jóvenes de 15 a 19 años. Pero más revelador que las cifras, es cómo procesamos colectivamente estos eventos: a través de un ecosistema mediático que alimenta tanto el morbo como la indignación, y una ciudadanía que encuentra en cada caso una oportunidad para reafirmar su brújula moral.

La necesidad del veredicto inmediato

El suicidio desafía nuestra comprensión básica de la existencia porque contradice el instinto de ‘‘supervivencia’’. Esta contradicción genera lo que el psicólogo social Leon Festinger (1957) denominó disonancia cognitiva: una tensión mental incómoda que experimentamos cuando enfrentamos información que contradice nuestras creencias fundamentales sobre cómo funciona el mundo.

La disonancia cognitiva ante el suicidio es particular porque cuestiona varios supuestos de manera simultánea: que los seres humanos buscan naturalmente la supervivencia, que la vida tiene valor por sí misma, más allá de cómo la perciba cada persona. Esta variedad de contradicciones genera una ansiedad que demanda una solución inmediata.

Para aliviar esta tensión se recurre con frecuencia a la «racionalización» como un mecanismo de defensa, manifestándose a través de etiquetas morales simplificadoras. Sin embargo, investigaciones contemporáneas como las de Brody y Costa sugieren que la racionalización es en realidad una defensa «subóptima» vinculada a la inmadurez emocional, que puede proporcionar comodidad a corto plazo pero a costa de la reflexión honesta sobre uno mismo. Esta racionalización adopta la forma de etiquetas como «cobardía» o «valentía» que funcionan como racionalizaciones que no describen la complejidad del acto suicida, pero satisfacen nuestra necesidad de mantener coherencia ante lo que no podemos comprender.

Esta tendencia se ve amplificada por lo que el psicólogo Lee Ross (1977) denominó error fundamental de atribución. Según esta teoría, los observadores tienden a subestimar los factores situacionales y ambientales del comportamiento de un actor mientras sobreestiman los factores disposicionales o de personalidad.

En este contexto, el proceso mediante el cual se interpreta el suicidio sigue una secuencia predecible: primero la especulación sobre causas inmediatas, luego el juicio moral —cobardía como exaltación de la resistencia o valentía como defensa de la autonomía—.

Lo paradójico es que ambas posturas, aunque opuestas, comparten la urgencia de dictar un veredicto sobre actos que, por definición, escapan a la evaluación externa.

El suicidio como espejo de una sociedad fragmentada

La manera como reaccionamos ante el suicidio funciona como espejo de nuestras propias ansiedades y contradicciones. La facilidad para emitir juicios morales sobre tragedias ajenas sugiere un quiebre de la empatía colectiva, o al menos su subordinación a la necesidad de posicionamiento en espacios digitales.

Irónicamente, esta performance moral puede tener efectos contraproducentes. Los mensajes que estigmatizan el suicidio como cobardía o egoísmo pueden incrementar sentimientos de aislamiento y vergüenza en personas que experimentan ideación suicida, dificultando la búsqueda de ayuda. De acuerdo con Wyllie (2025), la estigmatización relacionada con el suicidio se asocia con un mayor riesgo suicida y menor disposición a buscar ayuda. Convirtiéndose así, la condena pública en una barrera adicional para la prevención..

Esta contradicción revela algo fundamental de esta época digital, que hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para generar ruido moral sobre el sufrimiento ajeno, pero una limitada habilidad para contenerlo antes de que se vuelva insostenible.

Hacia una responsabilidad colectiva

La transformación de estas dinámicas requiere reconocer que el suicidio no es solo un problema de salud pública, sino de responsabilidad comunicativa colectiva. La Organización Mundial de la Salud ha establecido protocolos para el reporte responsable que incluyen omitir detalles sobre métodos, enfatizar recursos de ayuda y contextualizar el suicidio como problema complejo. Sin embargo, estos protocolos chocan con las lógicas comerciales de los medios digitales y nuestras dinámicas sociales de polarización moral.

El suicidio seguirá siendo un fenómeno difícil de comprender, pero la manera en que respondamos —ya sea con condena simplista o con un esfuerzo genuino por entender—definirá tanto nuestra capacidad de prevención como nuestra calidad moral colectiva.

La pregunta no es si el suicidio constituye cobardía o valentía —esa es una falsa dicotomía que revela más sobre nuestras necesidades psicológicas que sobre la realidad del sufrimiento humano—. La pregunta relevante es si somos capaces de procesar colectivamente la tragedia sin convertirla en espectáculo para nuestro consumo moral, y si podemos construir formas de solidaridad que contengan el dolor antes de que alcance el punto de no retorno.